Die Landskronreben von 1461 bis heute

Geschichte und chronologische Entwicklung der heutigen Landskronreben.

In einer vom Vogtschreiber zu Dorneck 1645 verfassten Beschreibung von Flüh steht zu lesen: „Gleich daroben ligt angeregte Vestung Landtscronnen, allda es einen grossen Rebaker gibt so den besten roten Wein in selbiger Revier ausgibt“. (Ernst Baumann, Vom solothurnischen Leimental 1980, Seite 29, Verlag G. Krebs AG, Basel))

Der Weinbau unter der Landskron ist jedoch bedeutend älter. Erste schriftliche Erwähnung erhalten wir im Jahr 1461, als die Landskron an die Reich von Reichenstein überging.

Im KaufvertragVerkaufsurkunde der Landskron von 1461 von Hans Bernhart von Gilgenberg an Peter Reich von Reichenstein (Staatsarchiv Solothurn, Denkwürdige Sachen, Bd. 2) steht: „Ich Hans Bernhart von Gilgenberg Ritter tun kunt und bekenn mit diesem brief … dem Peter Richen von Richenstein .. das Schloss und Burg Landskron am blauen im Basler Bistum im Leymental gelegen mit dem Berg Rebengarten Gütern Hofstätten schüren trotten holz feld weid und allen andern begriffungen und zugehörigungen verkauft hab“

„.. als man zält von gots geburt tausend vierhundert sechzig und ein Jar“

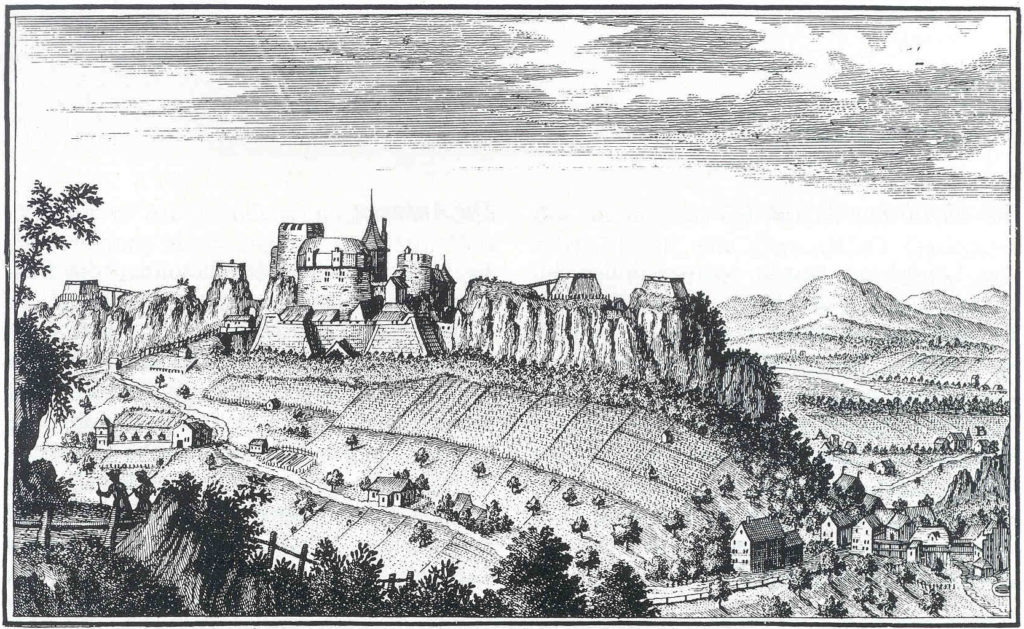

Auch in den Nachbarsdörfern findet man Hinweise vom Rebbau. 1506 ist in einem Urbar von einem „Wingarten“ in Hofstetten die Rede. In Witterswil gab es bereits 1520 den Flurnamen „Ob den Reben“. In Metzerlen wurde 1643 an der Stelle des heutigen Pfarrhauses eine Trotte erstellt. Auch in Rodersdorf waren im 17. Jahrhundert in der Richtung des „Oltinger Holzes“ etwa 540 Aren Rebland. Die Landskronreben wurden im 18. Jahrhundert im untenstehenden Stich dargestellt.

Die Landskron um 1754. Stich von David Herrliberger nach einer Zeichnung von Emanuel Büchel.

Die Landskron um 1754. Stich von David Herrliberger nach einer Zeichnung von Emanuel Büchel.

1569 wurde im Zusammenhang mit Kaufverhandlungen mit der Stadt Basel aufgeführt (Paul Stintzi, Die Landskron und das elsässische Leimental, Laufen 1949) : ….Erwähnt werden ferner die Reben unterhalb der Burg (1200 Gulden), die in „gemeinen Jahren“ 19 Fuder Wein geben …. . (Ein Fuder entsprach zu dieser Zeit etwa 1000 Liter Wein, d.h. der damalige Ertrag der Landskronreben betrug etwa 19’000 Liter Wein).

In Flüh wurden durch das Bad zwei Rebberge betrieben. 1819 betrug die Rebfläche im solothurnischen Leimental rund 100 Jucharten, also um 30 Hektaren (bis 1835 betrug eine Jucharte 28-33 Aren, ab 1836 einheitlich 36 Aren). Der Mehltau und dann auch die Reblaus dezimierten die Rebfläche dramatisch. Die Konkurrenz durch günstige ausländische Weine und die Umwandlung des sonnigen Reblandes in beliebtes Baugebiet halfen dabei kräftig mit. Die folgenden Kartenausschnitte von 1877 und 1931 zeigen den Niedergang des Weinbaus in diesen 60 Jahren, der auch in Flüh ersichtlich ist. In Witterswil waren die Reben in den Jahren 1877 bis 1931 vollständig verschwunden.

Die 1931 verbliebenen Rebflächen waren wohl vorwiegend mit gegen Mehltau und Reblaus widerstandsfähigeren Hybriden bestückt, die aber qualitativ unbefriedigende Weine lieferten. 1939 umfasste das Rebland im solothurnischen Leimental noch 11 Hektaren. In der Nachkriegszeit verschwand es praktisch vollständig. Erst in der neueren Zeit, wurde der Rebbau im Solothurnischen Leimental wieder gepflegt. Vier Hobbywinzer begannen in Hofstetten mit 200 Stöcken Blauburgunder auf einer Rebparzelle, die in den sechziger Jahren durch eine Basler Familie im alten Rebgebiet „Im Wygärtli“ angelegt worden war. Seither sind in allen Gemeinden neue Rebflächen entstanden. Heute umfasst das Solothurnische Leimental eine Rebfläche von 4.27 Hektaren, zusammen mit den benachbarten Elsässergemeinden Leymen und Liebenswiller 6.87 Hektaren, verteilt auf über 30 Parzellen.

Entwicklung der Landskronreben nach 1877

1877 waren die Landskronreben (7.2 Hektaren) eine zusammenhängende Rebfläche vom Tannwald (F) bis hinunter zum Steinrain in Flüh. Die Rebflächen nahmen mit dem Aufkommen des Falschen Mehltaus und der Reblaus drastisch ab. 1931 umfassten die Landskronreben noch 40 Aren und bis Mitte des 20. Jahrhunderts waren auch diese vollständig verschwunden.

Auf Tannwald (Leymen, France):

1982: Wurden von Max Wyss neu 10 Aren Reben verschiedener Sorten angepflanzt. Diese bestanden vorwiegend aus den Sorten Riesling-Sylvaner, Auxerois und Pinot noir. In unmittelbarer Nachbarschaft waren noch wenige ungepflegte und kranke Rebstöcke, die später ausgerissen wurden. Seit 2017 wird dieser Rebberg von Urs Furger und Christa Wyss, 4153 Reinach betreut.

1991: Edgar Angly, Ettingen, bestückte auf eigenem Land auf Tannwald eine Parzelle von 13 Aren mit verschiedenen PIWI-Reben.

1991 und 1994: Urs Wyss pflanzte auf zwei Parzellen von total 22 Aren Pinot noir und Chardonnay Reben. Diese wurden aber bereits 2011 wieder ausgerissen.

Landskronreben Tannwald

Landskronreben Tannwald

In Flüh:

1984: In Flüh begann der Neuanbau von Reben in der alten Lage „Landskronreben“ durch Kurt Nusssbaumer (Domaine Nussbaumer, Aesch) und seinen Bruder Peter (Flüh) mit 67 Aren. 45 Aren wurden mit Riesling-Sylvaner und Pinot noir Reben (Kurt) bestückt, und Peter Nussbaumer tat dies auf der östlichen Seite mit 22 Aren Pinot gris.

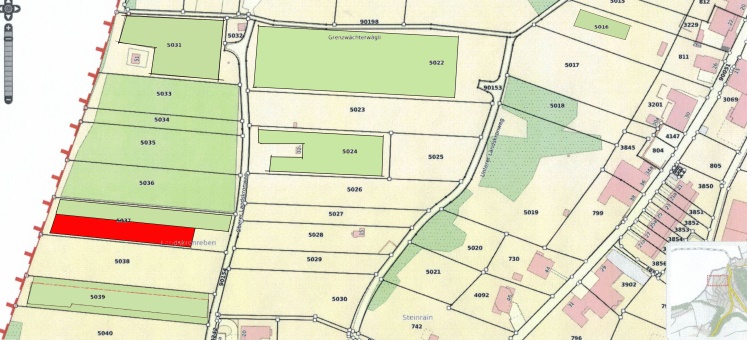

1987: Die neugegründete Winzergemeinschaft Zur Landskron Flüh, bestehend aus fünf Familien, bestückten 14 Aren mit Riesling-Sylvaner und Pinot noir Reben (rot im Geo-Plan eingefärbt).

1988: Unten am Steinrain pflanzte Josef Haberthür auf seiner Parzelle 4 Aren mit der Sorte Pinot noir. Diese Reben werden heute von seinem Sohn Beat gepflegt.

2005: Die 45 Aren der Domaine Nussbaumer gingen an Ambros Thüring, Weinbau, Ettingen über.

Im gleichen Jahr vergrösserte Peter Nussbaumer seine Rebfläche um 10 Aren auf der benachbarten Gemeindeparzelle.

2007: Durch die Güterregulierung wurde die Parzelle mit den 14 Aren Reben der Winzergemeinschaft auf beiden Längsseiten um total 4 Aren vergrössert. Auf den Streifen pflanzten Anne-Marie und Herbert Kuhn 4 Aren Gamaret an.

Im gleichen Jahr erweiterte Ambros Thüring seine Rebfläche um 20 Aren, bestückt mit der PIWI Sorte Cabernet cortis.

2009: Unterhalb des Landskronweges beim „Räbhüsli“ setzte Ambros Thüring auf 41 Aren verschiedene PIWI-Sorten, deren Trauben für seine Brennerei verwendet werden.

Im gleichen Jahr ergänzte Familie Tissot, ebenfalls unterhalb des Landskronweges die Landskronreben mit 20 Aren der Sorten Pinot noir und Pinot gris.

2015: Bis dato (2018) erfolgte 2015 die letzte Ergänzung der Landskronreben. Auf der Gemeindeparzelle wurden durch Peter Nussbaumer nochmals 10 Aren Pinot gris gepflanzt.

2021: Umfassen die Landskronreben auf dem Gebiet Tannwald (Leymen, France) zwei Parzellen, betreut von zwei Hobby-Winzern von total 22 Aren.

Auf Schweizergebiet in Flüh pflegen sieben Winzer (z.T. -Gruppen) 190 Aren, wobei auf den einzigen Profi Ambros Thüring, Weinbau/Brennerei, 4107 Ettingen, 106 Aren entfallen. Die heutigen „Landskronreben“, Tannwald und Flüh zusammen, umfassen eine Rebfläche von 2.12 Hektaren.

2021 beendete Ambros Thüring die Pacht der 45 Aren Riesling-Sylvaner und Pinot noir und gab diese an den heutigen Besitzer KLUS 177 Aesch, die Nachfolge der Domaine Nussbaumer, zurück, die diese Reben nach den Demeter-Richtlinien bearbeiten wird. Damit pflegt Ambros Thüring als grösster Betreiber noch 61 Aren in Flüh.

Patricia und Claude Tissot beendeten die Rebarbeit und übergaben ihre 20 Aren Reben (Pinot noir und Pinot gris) an Gerhard Schwarz in Aesch, ein Hobbywinzer der die Trauben selber keltern wird.